Tinjau Aturan: PP Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Prioritaskan Musyawarah dalam Penegakan Hukum Adat

Wajibkan Kodifikasi Tindak Pidana Adat Melalui Perda, Prinsip Subsidiaritas Berlaku Jika Unsur Perbuatan Serupa dengan KUHP

Kriteria dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 memberikan kerangka definisi yang jelas mengenai konsep hukum adat dalam ranah pidana. "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" didefinisikan sebagai hukum adat yang secara spesifik menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Berdasarkan fondasi tersebut, "Tindak Pidana Adat" adalah tindak pidana yang didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut (Pasal 1).

Regulasi ini menegaskan posisi Tindak Pidana Adat sebagai pelengkap hukum pidana nasional, bukan sebagai sistem yang terpisah dan berbenturan. Prinsip subsidiaritas diterapkan secara tegas, di mana untuk Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ketentuan dalam KUHP yang akan berlaku. Ketentuan ini secara efektif mencegah dualisme penegakan hukum terhadap perbuatan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Tidak semua norma adat dapat diklasifikasikan sebagai hukum pidana yang diakui negara. Agar suatu Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dapat menjadi dasar penetapan Tindak Pidana Adat, ia harus terlebih dahulu memenuhi serangkaian kriteria fundamental. Berdasarkan Pasal 4, hukum tersebut harus:

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan

diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat setempat yang statusnya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, suatu perbuatan spesifik hanya dapat ditetapkan sebagai Tindak Pidana Adat jika memenuhi empat kriteria kumulatif yang diperinci dalam Pasal 5. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Kegagalan memenuhi salah satu dari syarat ini mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Adat.

Mekanisme Formalisasi Melalui Peraturan Daerah

Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut dilembagakan melalui suatu mekanisme formal, yaitu penetapan jenis Tindak Pidana Adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6. Proses ini memastikan bahwa hanya hukum adat yang telah terverifikasi secara yuridis yang dapat memperoleh kekuatan hukum mengikat dalam sistem pidana nasional.

Langkah formalisasi diawali dengan proses pengusulan yang dapat diinisiasi oleh tiga pihak: Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Jika usulan berasal dari Masyarakat Hukum Adat, usulan tersebut disampaikan melalui Pemerintah Daerah atau DPRD. Berdasarkan usulan yang masuk, lembaga legislatif atau eksekutif daerah wajib melakukan penelitian yang melibatkan anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, harus dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan mutakhir. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah kajian yang secara sistematis menganalisis pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Berdasarkan kajian ilmiah tersebut, Pemerintah Daerah atau DPRD akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak usulan. Jika usulan diterima, proses dilanjutkan dengan pembentukan Perda. Namun, jika ditolak, pengusul akan menerima kembali usulannya beserta penjelasan mengenai dasar penolakan (Pasal 8). Proses pembentukan Perda ini sendiri harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembentukan produk hukum daerah, kecuali diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah ini (Pasal 9).

Peraturan Daerah yang dibentuk harus memuat serangkaian unsur minimum untuk menjamin kepastian hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Perda tersebut paling sedikit harus mencantumkan:

Nama Masyarakat Hukum Adat;

Batas wilayah berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat;

Uraian perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban adat;

Tata cara penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Adat;

Tata cara pemenuhan kewajiban adat setempat; dan

Sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.

Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat tidak berhenti pada tahap usulan. Pasal 11 secara tegas mengamanatkan kewajiban untuk melibatkan mereka dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Pelibatan ini harus diwujudkan dalam bentuk "partisipasi yang bermakna," yang didefinisikan sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan.

Setelah rancangan Perda disusun, proses tidak serta-merta berlanjut ke tahap harmonisasi di tingkat daerah. Rancangan tersebut wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk menjalani pemeriksaan. Sesuai Pasal 12, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh materi muatan Tindak Pidana Adat telah sesuai dengan kriteria nasional yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Menteri, dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan ini.

Hasil pemeriksaan oleh Menteri akan menentukan kelanjutan dari rancangan Perda tersebut. Terdapat tiga kemungkinan hasil sebagaimana dirinci dalam Pasal 13 dan Pasal 14:

Jika seluruh materi dinyatakan sesuai, rancangan Perda dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Jika hanya sebagian materi yang dinyatakan sesuai, Pemerintah Daerah atau DPRD wajib melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses.

Jika seluruh materi dinyatakan tidak sesuai, maka penyusunan rancangan Perda tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Mekanisme verifikasi berlapis ini berfungsi sebagai filter terakhir untuk menjaga agar formalisasi hukum adat tetap berada dalam koridor konstitusi dan asas-asas hukum nasional.

Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Sanksi Adat

Setelah Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat disahkan, penegakan sanksi dan penyelesaian perkara diatur melalui suatu mekanisme spesifik di tingkat komunitas. Penanganan Tindak Pidana Adat diutamakan melalui jalur musyawarah yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adat setempat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai ketentuan Pasal 16, proses musyawarah ini wajib mengikutsertakan korban, Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta perwakilan dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan untuk mencapai penyelesaian.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku terbatas pada pemenuhan kewajiban adat setempat, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah. Nilai dari pemenuhan kewajiban adat ini memiliki batasan yang terukur secara hukum; untuk pelaku perorangan, nilainya dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pemenuhan kewajiban adat untuk korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan (Pasal 15).

Musyawarah yang diselenggarakan dapat berujung pada tiga kemungkinan keputusan. Pertama, jika musyawarah menetapkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Adat dan berhasil mengidentifikasi pelakunya, maka pelaku tersebut diwajibkan untuk memenuhi kewajiban adat yang telah diputuskan. Kedua, jika terduga dinyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut meskipun peristiwanya diakui sebagai Tindak Pidana Adat, ia akan dibebaskan dari segala kewajiban. Ketiga, jika musyawarah menyimpulkan bahwa perbuatan yang terjadi ternyata bukan merupakan Tindak Pidana Adat, maka terduga juga dibebaskan. Ketentuan mengenai ketiga hasil ini diatur secara berurutan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

Untuk memperoleh kekuatan hukum formal, keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tidak berdiri sendiri. Lembaga Adat diwajibkan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan terhadap hasil musyawarah tersebut. Proses ini, yang diajukan melalui kepala kejaksaan negeri, tidak dikenakan biaya apapun bagi pemohon. Langkah ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, berfungsi untuk melegitimasi hasil penyelesaian adat di dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Interaksi Antara Hukum Adat dan Sistem Peradilan Pidana Nasional

Penetapan pengadilan terhadap hasil musyawarah tersebut secara efektif menandai batas yurisdiksi antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional. Perkara Tindak Pidana Adat yang telah melalui mekanisme penyelesaian adat tidak dapat diproses kembali dalam ranah peradilan pidana formal. Prinsip ini berlaku dalam tiga kondisi: pertama, ketika pelaku telah selesai melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang diputuskan; kedua, saat terduga dinyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut dan dibebaskan; atau ketiga, jika perbuatan yang dilaporkan disimpulkan bukan merupakan Tindak Pidana Adat. Ketentuan yang menutup ruang proses hukum ganda ini diatur secara tegas dalam Pasal 21.

Meskipun demikian, jalur penyelesaian adat bukanlah akhir dari setiap perkara. Batas yurisdiksi dapat ditembus dan perkara dapat dialihkan ke sistem peradilan pidana jika pelaku menolak untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang mewajibkannya memenuhi kewajiban adat. Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa dalam kondisi ketidakpatuhan tersebut, penyelesaian Tindak Pidana Adat akan dilanjutkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku secara nasional. Titik ini menjadi pintu masuk formal bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus yang sebelumnya ditangani di tingkat komunitas.

Ketika sebuah kasus Tindak Pidana Adat beralih ke pengadilan negeri, bentuk sanksinya mengalami transformasi. Hakim tidak lagi menjatuhkan sanksi berupa "pemenuhan kewajiban adat," melainkan putusan ganti rugi. Nilai ganti rugi ini tetap mengacu pada batasan yang telah ditetapkan sebelumnya: setara dengan pidana denda kategori II dalam KUHP untuk pelaku perorangan, atau sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 22, ganti rugi tersebut kemudian diberikan kepada korban dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Apabila pelaku tetap tidak memenuhi putusan ganti rugi, mekanisme penggantiannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau pidana yang berlaku.

Implikasi Teknis dan Penutup

Kerangka regulasi ini secara keseluruhan memindahkan titik berat penegakan hukum adat dari ranah informal ke dalam struktur administrasi negara yang terformalisasi. Sebagaimana diamanatkan Pasal 2, keberlakuan Tindak Pidana Adat bergantung pada penetapannya melalui Peraturan Daerah. Konsekuensinya, beban teknis dan substantif diletakkan pada Pemerintah Daerah. Mereka dituntut untuk melakukan penelitian yang cermat guna mengidentifikasi dan memverifikasi hukum yang benar-benar hidup di masyarakat, sebelum menuangkannya ke dalam naskah hukum positif.

Proses ini membuka ruang interaksi yang kompleks antara negara dan Masyarakat Hukum Adat. Di satu sisi, Masyarakat Hukum Adat memperoleh peluang untuk mendapatkan pengakuan formal atas sistem nilai dan norma mereka. Namun di sisi lain, proses kodifikasi ini mengandung risiko birokratisasi dan potensi reduksi nilai-nilai adat yang dinamis ke dalam format hukum yang kaku. Pemerintah Daerah wajib memastikan proses ini berjalan secara otentik dengan memfasilitasi partisipasi yang bermakna, sebuah mandat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11. Kegagalan dalam menjamin partisipasi ini dapat mengubah Peraturan Daerah dari alat pengakuan menjadi instrumen asimilasi hukum.

Implikasi juga meluas kepada aparat penegak hukum, yang perannya mengalami transformasi. Penanganan Tindak Pidana Adat kini menempatkan Lembaga Adat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan melalui mekanisme musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, dan hakimm bergeser posisi menjadi jalur terakhir yang hanya akan aktif ketika mekanisme adat gagal, misalnya karena ketidakpatuhan pelaku terhadap keputusan musyawarah. Peran mereka bukan lagi sebagai inisiator utama, melainkan sebagai penegak hukum subsider yang bertindak berdasarkan kerangka Pasal 22.

Pada tingkat implementasi, peraturan ini menghadapkan para pemangku kepentingan pada sejumlah tantangan praktis. Potensi kesulitan dapat muncul dalam proses penetapan batas wilayah adat yang sering kali tumpang tindih atau tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, menjaga objektivitas penelitian agar tidak bias atau dipengaruhi oleh kepentingan elite tertentu menjadi krusial. Tantangan lainnya adalah memastikan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menjadi alat kooptasi oleh pihak luar yang berkepentingan terhadap sumber daya di wilayah adat, sehingga mengalihkan fungsi hukum adat dari pelindung komunitas menjadi legitimasi eksploitasi.

Artikel Terkait

Bacaan lain dari kategori Legal Updates

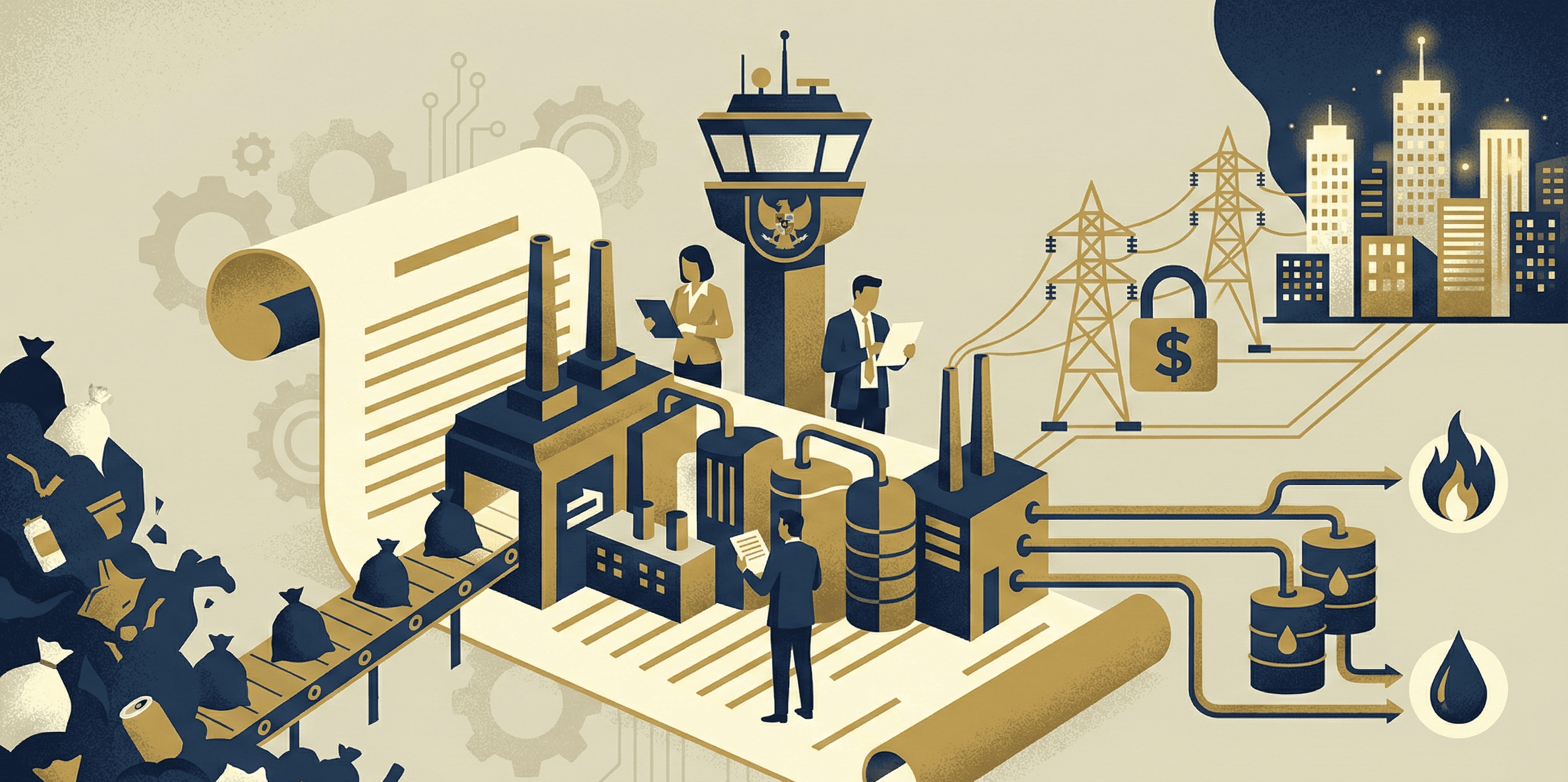

Tinjau Aturan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan NEK dan Pengendalian Emisi: Kerangka Hukum Mitigasi Iklim Diperbarui dengan Konsep Alokasi Karbon, Masa Transisi Penyesuaian Berlaku Satu Tahun

Pelaku Usaha Wajib Gunakan Sistem Registri Nasional dan Verifikator Independen

Tinjau Aturan: Perpres 109/2025 Mengenai Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Menetapkan Kewajiban PLN Membeli Listrik Selama 30 Tahun, Jalur Bioenergi dan Bahan Bakar Cair Kini Tersedia sebagai Alternatif Diversifikasi.

Izin Lingkungan Dipercepat Jadi 2 Bulan dan Pemda Wajib Siapkan Lahan Tanpa Biaya.

Tinjau Aturan: PP Nomor 48 Tahun 2025 Menetapkan Sanksi Pengambilalihan Aset Non-Produktif Menjadi Tanah Negara, Penelantaran Aset Selama Dua Tahun Dapat Mengakibatkan Hapusnya Hak Atas Tanah

Pendayagunaan Prioritas Diarahkan untuk Bank Tanah dan Proyek Strategis Nasional